医療施設の空間づくりにおいて、診療効率や快適性、そして患者の心理的負担を大きく左右する要素が内装と設計である。これらの要素は単に外見や雰囲気を演出するためだけのものではなく、安全性や衛生環境の確保、スタッフの作業効率向上、患者が落ち着く空間づくりなど、多くの目的や効果を担う。そのため、さまざまなクリニックでは、内装と設計が細やかに考え抜かれて導入されている。はじめに、医療施設の設計ではコンセプトづくりが重要となる。診療科目や想定される患者層、施設の規模、地域性、スタッフの働き方などから具体的な要求が明らかになる。

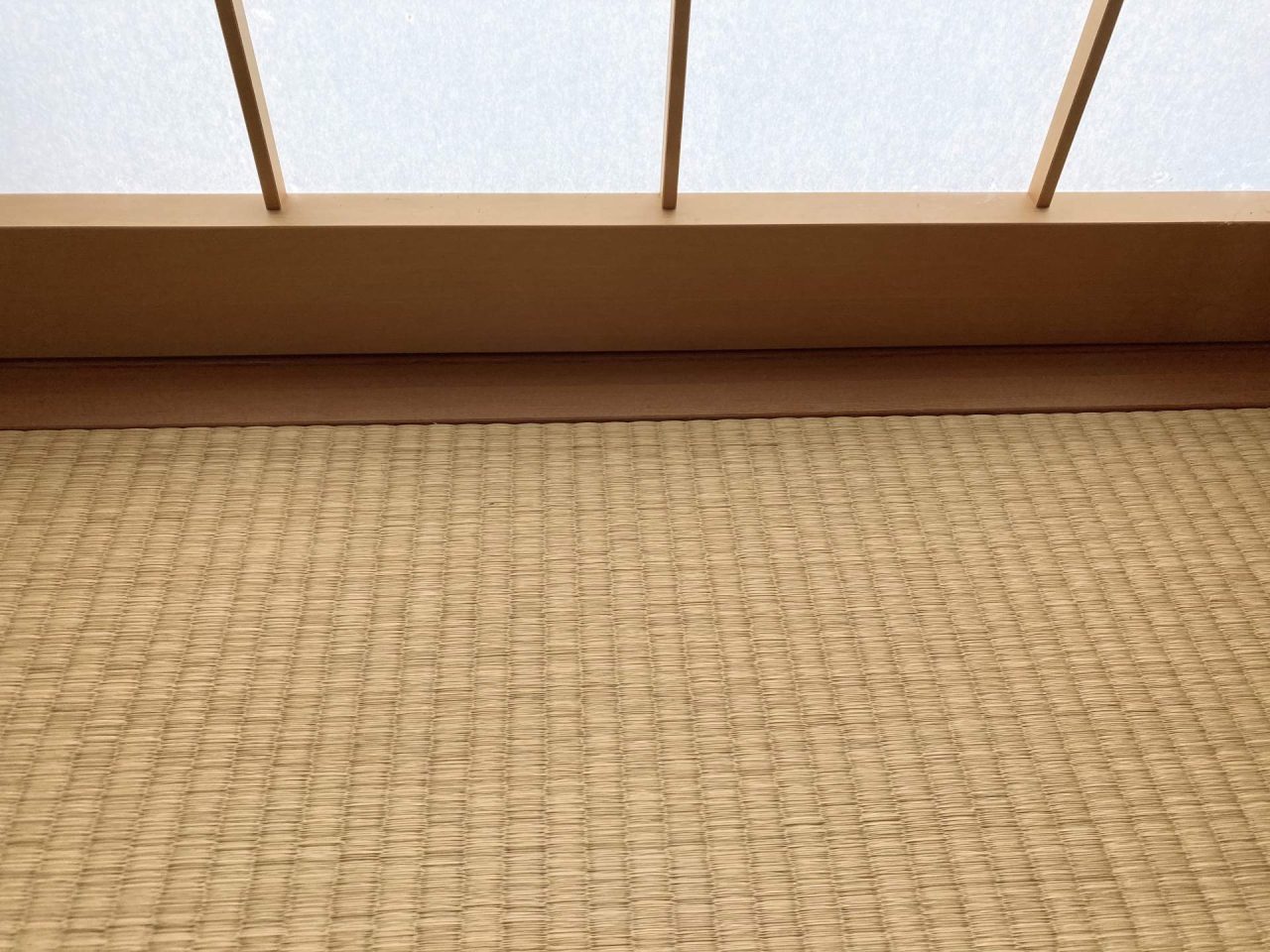

例えば診療科によって理想的な動線や待合室の広さ、個室化の有無、器具収納スペースの確保など重視すべき点が異なる。設計段階でこれらを正確に反映させることが、運用開始後のトラブル予防につながる。またクリニックの内装には、患者に安心感を与えるための工夫が凝らされていることが多い。従来の医療施設は「白くて無機質」なイメージが根強かったが、近頃は木材や温かみのある色彩を取り入れ、照明や音響にもこだわる例が増えている。柔らかな間接照明、リラックス効果のある音、アートや観葉植物などが積極的に活用されている。

こうした工夫によって病院特有の緊張感を和らげる空間へと生まれ変わっている。また小児科や産婦人科などは特に配慮され、子ども向けの遊具や明るい色彩、授乳やおむつ替えといったプライベート空間の設置が見られる。動線設計も、快適性や安全性を高めるうえで欠かせない要素である。患者とスタッフの動的な流れを整理し、混雑やすれ違い、混線を防ぐことでミスやストレスを減少させる。また感染症対策として空間分離や動線分離を設ける設計も重要である。

具体的には、院内感染を防ぐために感染疑いの方専用の待合スペースや診察室、別動線からの出入り口を持たせる方法が導入されるケースも増加している。これにより、他の患者やスタッフへの感染リスクを最小限に抑えられる。クリニック内で働くスタッフにとっても、使いやすさや動きやすさを考慮した設計と内装は重要な課題である。診療や看護業務がスムーズに行えるように、医療器具や消耗品の収納場所、パソコンや電子カルテの配置、処置台の高さや導線の長さなどを丁寧に設計する必要がある。さらに、スタッフ用の休憩室や更衣室、事務スペースも、落ち着ける内装や十分な広さ、プライバシー保護などから満足度の高い空間づくりが求められる。

一方で、院内の空調システムや照明機能、床材や壁材などといった目には見えにくい部位にも配慮が必要である。医療用として高いレベルの衛生状態を保つためには、メンテナンスがしやすい床や防汚・抗菌加工の壁材などを採用する。さらに騒音や振動が伝わりにくい仕組みや耐衝撃対策なども、気持ちよく過ごせる環境には欠かせない。床材の選択や照明の調整の仕方、窓の配置、換気能力といった構造計画の部分は、建築士や設計事務所と細かく打ち合わせする必要がある。また最近注目されているのが「バリアフリー設計」である。

高齢者や障害を持つ方が来院しやすいよう、段差解消やスロープ設置、トイレの広さと機能確保、手すりの配置など細部にわたり配慮されている。誰もが安心して通える施設づくりが現場の熱意となり、集患にも良好な影響をもたらしている。さらに、診察室や待合エリアにWi-Fiやデジタル掲示板などを配置するなど、より現代的な快適さも求められている。院内全体の雰囲気づくりには、外観デザインも連動している。温かみや親しみやすさを与える外観は、地域から愛される第一歩であり、患者家族が不安なく足を運ぶ大きな要素となっている。

季節や時間帯によっても違いが出るような照明計画、緑を生かしたアプローチなども工夫されている。クリニックの内装や設計は一度完成させたあとも、状況やニーズの変化に応じた見直しが続けられる。例えばコロナ禍以降は飛沫防止パネルや検温機器の設置、椅子の間引きなど社会情勢に合わせた柔軟な工夫が常に求められている。規模の大きな施設だけでなく、小規模なクリニックでもここまで細心の注意を払って空間づくりに取組む教訓は広まり続けている。総じてクリニックの設計や内装は、多様な視点と配慮が組み合わさった複合的な仕事である。

患者、スタッフ、周囲の家族など多様な人々の立場や利用シーンを想定した工夫が、快適で安全な医療の提供を可能とし、結果的に施設の評価や来院者数の増加にもつながっていくだろう。これからのクリニックには機能性と居心地の良さ、両立した空間づくりがますます求められていく。医療施設の内装や設計は、診療効率や安全性、衛生環境の確保にとどまらず、患者の心身の負担軽減やスタッフの働きやすさ向上など、さまざまな役割を果たしている。診療科ごとのニーズや患者層に合わせて動線やスペースの配置、個室化などが丁寧に計画され、トラブルや非効率の防止に寄与する。また、従来の冷たい印象の内装から一転し、木材や温かみのある色彩、間接照明やアートなどを取り入れた心安らぐ空間づくりが広まっている。

特に小児科や産婦人科などでは、子どもや女性にも配慮した遊具やプライベート空間の設置が進む。さらに、感染症対策としての動線や空間の分離、バリアフリー設計への対応も必須となっており、診察室やトイレ、エントランスなど、細かい部分にまで配慮が行き届いている。スタッフの業務効率化や快適な休憩スペースも重視され、働く環境改善にもつながる。衛生管理の観点からは、清掃しやすく抗菌性の高い床や壁材、静音・耐衝撃対策も求められる。さらに、外観デザインやデジタル設備の導入も、患者や家族が安心して来院できる雰囲気づくりに貢献する。

現代のクリニックでは、機能性と居心地の良さを両立させる工夫が社会状況に応じ柔軟に行われており、今後も利用者目線の空間づくりが不可欠である。